“Eu tenho medo, ele sempre me bateu, mas há oito meses foi pior, tentou me matar. Sempre sofri agressão, mas há quase um ano foi mais grave. Ele invadiu minha casa e tentou me bater, ficou até me ameaçando de morte. Só com ajuda que consegui ir a delegacia”, descreve Alice*, terena, de 29 anos, que conseguiu escapar de ser esfaqueada, pelo ex-companheiro.

Alice conta que sofreu muito violência, até o momento em que decidiu levantar a voz e denunciar. Para a terena, a ajuda de companheiras e da família foi primordial para que ela saísse do circulo vicioso da violência doméstica.

Até chegar a uma delegacia, ter sinal de internet ou telefone para realizar um Boletim de Ocorrência on-line, outras barreiras, para além da de infraestrutura, são impostas nos caminhos das mulheres indígenas vítimas de violência doméstica, em Mato Grosso do Sul, como na de Alice.

Nesta reportagem, você vai ler sobre:

- As barreiras enfrentadas pelas mulheres indígenas para realizar denúncias;

- Os relatos de vítimas;

- Como a pandemia revelou a subnotificação de casos;

- A insegurança para as mulheres nas comunidades indígenas;

- A falta de aplicabilidade da Lei Maria da Penha para as mulheres indígenas;

- Como é feita a atuação da polícia e a comunicação;

- O enfrentamento e campanhas educativas;

- Maneiras de realizar as denúncias.

‘Como vamos conectar os problemas de violência doméstica?’

Entre especialistas, pesquisadoras, vítimas de violência doméstica e representantes do poder público, foram citadas inúmeras barreiras que as mulheres indígenas enfrentam até a o momento de realizar a denúncia contra as violências sofridas. Algumas recorrentes são:

- Distância;

- Língua;

- Comunidade;

- Os homens;

- Vulnerabilidades sociais.

“Se temos problema de conectar o poder público para abastecer o serviço de água, imagina como vamos conectar este problema da violência doméstica que é visto, infelizmente, como secundário da nossa sociedade”, aponta a professora da Faculdade Intercultural Indígena, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Fabiane Medina da Cruz.

A especialista em ciência política e feminismos, convive com os casos de violência doméstica contra as mulheres indígenas não só na teoria, mas na prática. Para além da falta de conexão entre as necessidades das comunidades, Fabiane elenca uma série de barreiras enfrentadas até o início da denúncia.

Quem compartilha dos mesmos sentimentos de Fabiane, é a assistente social e integrante do Grupo de Mulheres da aldeia Jaguapiru, em Dourados (MS), Mirna Juliana de Oliveira Martins.

“Como uma mulher que está nesta condição de violência, a maioria não tem como ir, como vai denunciar?”. As condições apontadas por Mirna são: a distância entre as comunidades e as delegacias, em específico na região de Dourados.

Segundo a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados, Paula Ribeiro Santos, a distância do ponto de atendimento, em média, das duas grandes comunidades indígenas da cidade, Jaguapiru e Bororó, é de 14 km. Em outra comunidade, a Uberaba, da etinia Guató, fica a 350 km de Corumbá (MS), a cidade mais próxima.

Mirna, que é da etnia Guarani e mora na comunidade Jaguapiru, conta que às vezes que as mulheres conseguem chegar até delegacia, mas outras não. “Lá somos bem atendidas, mas elas não são táxi”.

Entre todas as mulheres que compartilharam informação com o G1, para além da distância, há uma outra barreira unânime: a língua. Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Estatísticas e Geografia (IBGE), só no Brasil existem mais de 150 línguas indígenas.

“Se eu for falar com você aqui em Guarani, você não vai entender”, destaca Mirna. A barreira linguística é grande, assusta as autoridades, que aos poucos destina tradutores para as delegacias, “quando necessário”, de acordo com a delegada Paula.

Fabiane, que é especialista e professora em uma das maiores faculdades públicas de Mato Grosso do Sul, esmiúça as barreiras e destaca “feridas” ainda mais intrínsecas, como as questões entre as pessoas da comunidade, as atitudes dos homens e à vulnerabilidade social que as mulheres indígenas estão expostas.

“Fora da aldeia há uma rede de enfrentamento funcionado. Quando transportamos isso para aldeia, que é um ambiente não estruturado de políticas públicas, muito carente, muito precário, fica ainda mais difícil”, expõe a professora.

Em relação aos homens, Fabiane aponta uma certa dificuldade deles entenderem e aceitarem que alguns comportamentos são de violência. Quando o prisma se volta para a comunidade como um todo, a professora fala sobre o processo de revitimização que as vítimas de violência doméstica sofrem.

‘A pandemia foi cruel […], com a mulher indígena mais cruel ainda’

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/i/s/GJ9kcFTdaAxyTNIPSLTg/whatsapp-image-2021-08-19-at-11.55.09.jpeg)

A foto acima é uma simulação: entre os feminicídios que ocorreram em 2020, em Mato Grosso do Sul, 10% das vítimas eram mulheres indígenas. — Foto: Eric Marky Terena/Mídia Índia

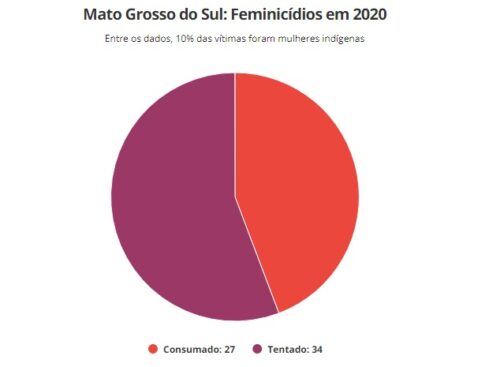

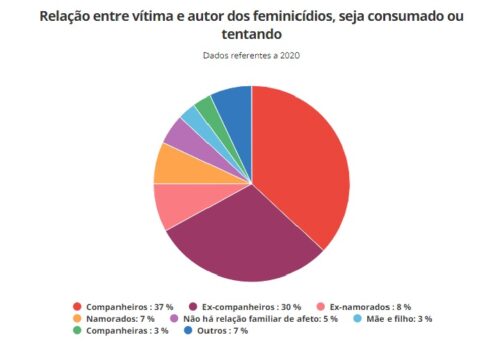

Com a pandemia, um fato fica evidente para as autoridades: as subnotificações nos casos de violência doméstica. De acordo com um levantamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), de toda a população do estado, 3% são de indígenas, e no ano de 2020 – 10% dos feminicídios consumados ou tentados foram contra mulheres indígenas.

O mapa do TJMS detalha que em 2020 foram 27 casos de feminicídios consumados e 34 casos de feminicídios tentados. No entanto, constata-se que dos 61 casos de feminicídio que entraram no sistema do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, 6 casos foram de mulheres indígenas. (Veja os gráficos abaixo).

Fonte: Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Fonte: Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS)

Durante a pandemia os trabalhos preventivos do grupo de Mirna, por exemplo, ficaram parados por um momento, depois retornou com lives e outras abordagens. Já em relação às denúncias na delegacia, ações que eram desenvolvidas em específico para as mulheres indígenas foram paralisadas. Com isso, tanto a representante da comunidade, quanto a delegada Paula, afirmam haver uma intensa subnotificação nos casos de violência doméstica durante a pandemia.

“A pandemia foi especialmente cruel com todas as mulheres, e quando a gente fala em mulher indígena, a gente tem que pensar ainda em um período mais cruel, se já era difícil, imagine neste momento”, desabafa a delegada.

Segundo os dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), exclusivos ao G1, em 2019, 241 ocorrências de violência doméstica contra mulheres foram registradas em comunidades indígenas, em Mato Grosso do Sul. Em 2020, o número chegou a 206 e, nos primeiros sete meses de 2021, acumulou 125 ocorrências.

Os números da Sejusp também apontam que das 30 cidades, ou distritos, que registraram violência doméstica em comunidades indígenas, 13 tiveram o número maior ou igual ao de 2019. Em comparação a todo o ano de 2020, os sete primeiros meses de 2021 já apresentam 13 cidades com um número elevado ou igual.

‘Eu não vivo mais tranquila’

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/z/A/zCUc8MQTKNXCHtm7Uubw/whatsapp-image-2021-08-19-at-11.55.10.jpeg)

Insegurança nas comunidades são relatadas por vítimas de violência doméstica, em Mato Grosso do Sul. — Foto: Eric Marky Terena/Mídia Índia

A professora da UFGD avalia que a comunidade, que deveria ser um lugar de refúgio para a mulher indígena, se transformou em razão da violência doméstica em mais um espaço de medo e insegurança, como demonstram os relatos de Alice, vítima que conta sua história no início desta reportagem, e de Sônia*, de 18 anos, jovem que sofreu abuso sexual por um parente, na comunidade em que mora.

Em um domingo com amigos, quando Sônia ainda tinha 17 anos, a mestiça entre as etnias Terena e Guarani, passou por um dos momentos mais traumatizantes da vida. “Eles estavam bebendo, eu não. Estávamos na casa do meu tio, ele insistiu para eu beber uma cerveja. Bebi e fiquei muito ruim”.

Sônia retoma a memória, e destaca que quando estava prestes a perder o ar, viu o irmão e o pai entrando pela janela, afastaram o tio e a retiraram da casa. “O meu irmão me ergueu, eu não conseguia andar. Ele e meu pai me tiraram pela janela”.

A vítima conseguiu descobrir que o tio havia envenenado a bebida que tinha dado. “Eu ia na casa do meu tio, mas nunca pensei que ele ia fazer isso comigo”, diz Sônia.

Alice, de 29 anos, tem 5 filhos com o homem que a agredia constantemente. A indígena da etnia terena, retoma o passado e diz que quando pediu a separação, foi o momento mais tenso.

A falta de apoio da comunidade que foi vivenciada por Alice é um das barreiras citadas pela professora Fabiane em relação a violência doméstica dentro das aldeias. Ela explica que muitos casos não chegam ao conhecimento das autoridades policiais porque são tratados “internamente” pela figura do cacique da aldeia.

“Ele [cacique] pode ter uma boa vontade em resolver, mas ele é uma figura masculina, muitas vezes ele trata no sentido de ‘vamos fazer as pazes’, buscando algo em nome da família. Não é uma figura preparada, até mesmo pela sobrecarga de trabalho”, expõe.

Atualmente, Alice e Sônia dividem um sentimento: a insegurança. Elas continua a morar nas mesmas comunidades dos autores. “Eu tenho medo de sair. Eu não vivo tranquila. Ele [tio] circula tranquilo pela comunidade”, conta Sônia.

Alice e Sônia relatam que as denúncias não foram os pontos finais para os ciclos de violência e ambas incentivam outras mulheres a relatarem os abusos e cobram efetividade da polícia frente aos agressores.

‘Em tese a lei funciona, mas na prática tem muito a caminhar’

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/f/y/YxqMGhRieEYMoaYYBNHg/whatsapp-image-2021-08-19-at-11.55.13.jpeg)

Mulheres indígenas denunciam o acesso inveficaz à Lei Maria da Penha. — Foto: Eric Marky Terena/Mídia Índia

Juristas e especialista voltadas ao setor da segurança pública consideram a Lei Maria da Penha um dos maiores amparos para as mulheres brasileiras, mas para mulheres indígenas ela ainda é inalcançável.

“Em tese a lei funciona sim, mas na prática ainda tem muito a caminhar”, caracteriza a juíza, titular da 1ª Vara de Violência Doméstica, em Campo Grande e coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Helena Alice Machado Coelho.

Já a professora Fabiane é categórica ao dizer que a Lei Maria da Penha não funciona para as mulheres indígenas. Ao explicar a afirmação, a especialista pontua que em tese, quando uma mulher está em um ciclo de violência doméstica, pressupõe-se tirá-la do ciclo, do local.

Para a especialista, a “parte teórica de como tirar esta mulher do ciclo de violência não garante o acesso à comunidade e permanência da mulher entre os dela, como é característico das culturas indígenas.

“A lei não funciona por questões de aplicabilidade e lógico, quando ela for funcionar, ela precisará de algumas adequações. Ela deve buscar entender a essência das mulheres indígenas”, aponta.

A titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, em Dourados, Paula Ribeiro Santos, vê uma dificuldade de aplicação da jurisdição quanto às mulheres indígenas.

“A Lei Maria da Penha funciona, é uma das 3 melhores leis do mundo de enfrentamento a violência doméstica contra mulher, mas a gente tem que olhar para a realidade das mulheres indígenas e lembrar que para elas é um pouco mais difícil fazer não só a primeira denúncia, mas a segunda também”, diz a delegada.

Paula detalha uma grande dificuldade, que é uma das barreiras enfrentadas pelas mulheres indígenas, a ida das vítimas à delegacia, não só uma vez, mas outras mais, quando há os descumprimentos das medidas protetivas por parte dos agressores.

“Acontece que nas aldeias, se a gente já enfrenta uma dificuldade absurda das mulheres em ir até a delegacia pro primeiro atendimento, imagina como é difícil pra ela ir novamente para denunciar o descumprimento. Então é mais difícil para as mulheres inclusive nessa questão, muitas têm a medida protetiva de urgência deferida pelo poder judiciário e não encontram meio de fazer a nova denúncia que é do descumprimento da ordem judicial por esse agressor”.

‘Voltar a levar nossos serviços até as mulheres indígenas’

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/n/f/Acshx6Q46GVRJePU3eyg/whatsapp-image-2021-08-17-at-20.21.49.jpeg)

Trabalho de conscientização em comunidades indígenas devem retornar. — Foto: Julia Zulian e Guilherme Sai

Um dos pontos mais importantes para a quebra do ciclo de violência, para a juíza Helena Alice Machado Coelho é a educação, seja ela por qual meio for aplicada. Para Coelho , as campanhas educativas realizadas em comunidades indígenas, que alertam sobre a violência e as formas de realizar as denúncias são “importantíssimas”.

Entre as ações, o TJMS elaborou inúmeras cartilhas, vídeos e campanhas educativas voltadas às mulheres indígenas que estão em um ciclo de violência, ou aquelas lideranças que queiram utilizar os materiais em palestras, ações e comitês nas comunidades. Para ter acesso ao conteúdo, clique neste link.

A pandemia inviabilizou inúmeros trabalhos da Dam, em Dourados. Paula Ribeiro Santos relembra que tinham preparado um plano de ação para retomar com ações nas comunidades indígenas, na cidade, para colher depoimentos e receber denúncias voltadas à violência doméstica, mas a pandemia colocou a ideia “em xeque”.

“Nós bolamos um projeto de levarmos o ônibus lilás para dentro das aldeias. Então nós fazíamos essa visita uma vez por mês com o ônibus, onde nós disponibilizamos metade da equipe da Dam para dentro das aldeias”, lembra a delegada.

Foi então que a titular e as equipes da Dam iniciaram mutirões pelas comunidades, iam a escolas, casas, com um serviço mais discreto e direcionado. “Nós também levávamos os nossos cadernos investigativos para que a gente pudesse realizar a oitiva dessas testemunhas que estavam na aldeia, para que elas não tivessem que se deslocar até a cidade. Isso estava funcionando muito bem, com resultados muito positivos até que veio a pandemia”.

Paula espera retomar os mutirões o quanto antes, pois vê uma carência na comunidade e pedidos de capitães de aldeias já se somam à lista.

‘Desafios não foram nada perto da ânsia de realizar as denúncias’

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/X/2/69E0BpQ8CuTlF8MjEaNg/whatsapp-image-2021-08-20-at-11.13.23.jpeg)

Além das Delegacias de Atendimento à Mulher, todas as outras, devem estar aptas a receber as vítimas de violência doméstica para prestar denúncia. — Foto: Infográfico: José Câmara / Informações: GOV-MS

O poder público não foi o único a se mover frente às demandas. Grupos organizados nas comunidades ergueram a voz e tomaram à frente de decisões e ações em prol das mulheres. Veja no infográfico acima os telefones, endereços das delegacias especializadas no atendimento à mulher, em Mato Grosso do Sul.

Fazer com que as mulheres vítimas de violência realizem as denúncias, este é o principal objetivo de dois grupos que atuam nas aldeias Jaguapiru, Bororó e Panambizinho, em Dourados.

Cristiane Machado da Silva, professora na comunidade Jaguapiru, participa de um grupo de professores com abrangência nas três aldeias, Jaguapiru, Bororó e Panambizinho. Ao todo são 18 professores participantes. Cristiane relembra que no começo eram apenas demandadas questões relacionadas à educação, mas não “pudemos deixar de lado as questões de violência contra mulher”.

“Várias denúncias chegaram e nos vimos obrigados a fazer alguns encaminhamentos. Nós nos metemos em reuniões com os caciques. As denúncias chegaram e decidimos que íamos levar isso para frente e nós só nos fortalecemos. Desafios não foram nada perto da ânsia de realizar as denúncias”, com sorriso no rosto, diz Cristiane.

Saiba as formas de realizar uma denúncia:

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/f/x/q2RX8YTA2WOUTB6Dphcw/whatsapp-image-2021-08-19-at-22.48.20.jpeg)

Seja on-line, presencialmente ou pelo telefone, mulheres em MS contam com vários canais para denúncia. — Foto: Infográfico/José Câmara – Informações/GOV-MS

Cristiane fala que a desorganização pública e política na comunidade foram cruciais para a realização dos encaminhamentos para denúncias. “Nossa atuação não é só denúncia. Está havendo uma mobilização política. Talvez nós não temos a dimensão de como fazer, mas nós nos reunimos e vamos lá. Nós nos tornamos uma rede de apoio às mulheres”.

Quem atua junto às mulheres é Mirna. Ela está há 14 anos à frente, junto com várias companheiras, de um grupo que visa combater a violência contra as mulheres, na comunidade Jaguapiru.

“Nós realizamos palestras, lives e fazemos tudo para ajudar a incentivar as mulheres a denunciar. Às vezes uma mulher chega toda roxa e perguntamos: ‘o que aconteceu?’ A maioria das vezes fala que caiu, aí você já tem que perguntar. A pessoa vai e fala a história, Assim, falamos onde tem um lugar para denunciar. Assim que fazemos”, compartilha um pouco do trabalho.

Mirna conta que teve a iniciativa do grupo, pois já sofreu violência quando jovem. Hoje, com 51 anos, usa das experiências para encorajar outras mulheres a realizarem a denúncia.

“Meu trabalho é conscientizar e levar na delegacia. Nosso principal objetivo é que as mulheres denunciem na Delegacia da Mulher. Que o agressor pague, não é justo que as mulheres sejam tão guerreiras e sofram violência nas casas”, complementa.

‘Não se cale!’

Mulheres deixam recados para que outras mulheres denunciem casos de violência doméstica

“Se calar”, expressão que não existe nos vocabulários de Mirna e Cristiane. Indígenas, elas trabalham enfrentando a comunidade e as necessidades, para fazer com que outras denunciem e ponham um ponto final no ciclo de violência.

No vídeo acima, mulheres deixam recados para outras mulheres que estão passando por situações de violência, sejam elas da forma que forem, e as estimulam a denunciarem seus agressores.

(*Os nomes foram alterados para garantir a segurança das vítimas).